Le tourisme lent : prendre le temps de découvrir autrement

Catégorie : Voyage

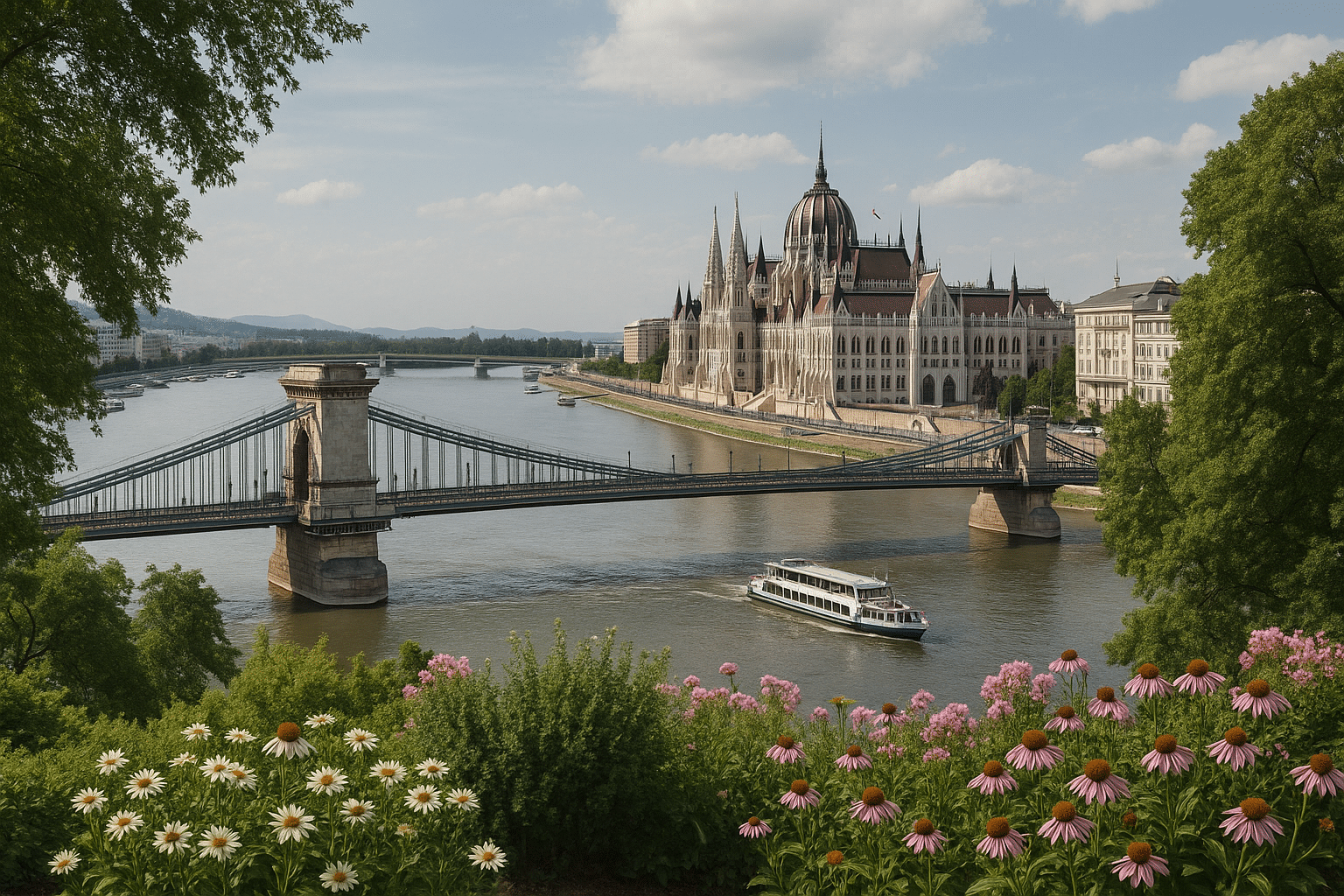

Le tourisme lent désigne une manière d’aborder le voyage qui privilégie un rythme plus mesuré, propice à l’immersion culturelle et à des expériences individualisées, à distance des itinéraires classiques les plus fréquentés. Il met en avant les modes doux (train, vélo, marche), la rencontre avec les populations locales ainsi que le respect des paysages et du patrimoine, dans un esprit proche du mouvement Slow Food. En France, cette approche est encouragée par diverses structures institutionnelles, qui la présentent comme une démarche de voyage attentive à l’environnement et aux personnes sur le territoire d’accueil. Pour les visiteurs, les bénéfices sont variés : réduction du stress, enrichissement personnel, meilleure perception du temps, et limitation de l’impact écologique par la réduction des transports motorisés. Pour les territoires, cette forme de tourisme permet une redistribution plus équitable des retombées économiques, la mise en avant de savoir-faire locaux, et un modèle qui répond à certaines attentes concernant la durabilité du tourisme.

Pour approfondir cette thématique et visualiser les éléments fondamentaux du tourisme lent (principes, itinéraires, idées), voici un complément vidéo disponible au sein de cette page :

Définition et principes du tourisme lent

Le terme « tourisme lent » (ou slow tourisme) fait référence à une façon de voyager qui met en avant la lenteur et une approche qualitative des lieux et des personnes rencontrées. Héritier des idées portées par le mouvement Slow Food et l’initiative Cittaslow, il place l’attention portée à l’environnement, à la culture locale et à la perception du temps au cœur de l’expérience touristique : se déplacer avec modération, séjourner plus longuement, favoriser le lien avec les habitants. Dans les faits, cela implique souvent l’utilisation de transports moins polluants (train, vélo, marche), la préférence pour des zones moins fréquentées et le choix de structures locales pour l’hébergement et l’alimentation.

Le tourisme lent ne se confond pas entièrement avec le tourisme durable ou l’éco-tourisme. Tandis que le tourisme durable propose une grille d’analyse vaste portant sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques de toute forme de voyage, l’éco-tourisme, pour sa part, se concentre sur des pratiques respectueuses de la nature et fondées sur son observation, généralement en zone rurale ou en milieu protégé. Le tourisme lent, quant à lui, met l’accent sur le rythme, les échanges personnels et la découverte approfondie des lieux, sans nécessairement exclure des bénéfices relevant de la durabilité ou de l’écologie.

Certains auteurs insistent sur l’intérêt d’adopter un modèle basé sur des expériences moins nombreuses mais plus riches de sens. Cette logique repose sur une mobilité moindre et une exploration attentive des ressources culturelles ou historiques locales. En France, les institutions se sont associées à cette lecture du tourisme, en accompagnant les territoires dans la construction de parcours axés sur la proximité et la valorisation des éléments du quotidien (nature, patrimoine, artisanat).

Avantages du tourisme lent pour les voyageurs et les communautés

Conséquences environnementales allégées — En orientant les vacanciers vers des mobilités modérées (vélo, marche, train), le tourisme lent permet de limiter les émissions liées aux déplacements, souvent considérés comme la source d’impact principale des voyages. Cette réduction des transports motorisés s’accompagne parfois d’une attention apportée à l’usage des ressources naturelles, à la gestion des déchets ou au choix des hébergements impliqués dans une démarche verte. Opter pour des séjours plus longs dans des régions moins sollicitées permet aussi de réduire certaines tensions sur les infrastructures causées par le tourisme à forte densité.

Rencontres et dimension culturelle — Voyager calmement incite à vivre des instants partagés avec les résidents, à participer à des ateliers ou à des événements locaux, à observer les habitudes collectives dans leur temporalité propre. Loin d’un enchaînement de lieux à visiter, le séjour devient une manière de se familiariser avec une communauté, dans une relation de proximité progressive. Cette posture transforme la destination en un lieu appréhendé par la relation plutôt que seulement par l’image.

Impacts économiques positifs en local — En consommant auprès de plus petites structures, en privilégiant les circuits de production proches et en résidant sur place plus longtemps, les voyageurs contribuent à renforcer la résilience de l’économie des territoires, tout en valorisant les acteurs qui y travaillent : artisans, producteurs agricoles, guides, hébergeurs indépendants, etc. En France, certaines structures publiques ont aidé à soutenir ce modèle, à travers des soutiens directs aux porteurs de projets intégrant ces dimensions dans leur offre touristique.

Témoignage d’un voyageur

« Arrivé par le train dans un parc naturel régional, j’ai séjourné une semaine dans une maison d’accueil. Le premier soir, j’ai pu assister à un mariage local. Ce n’était pas prévu, mais j’ai accepté l’invitation. Dès l’aube, nous installions les décorations ; les anciens montraient comment tresser les rubans et le boulanger expliquait ses recettes spéciales. Ce moment m’a permis de comprendre ce qu’implique cette idée de tourisme lent : observer, participer, accepter un rythme différent et une implication réelle. Le soir, lors des danses, je n’étais plus simplement en visite. C’était une expérience qui avait du sens. J’en suis reparti avec des souvenirs concrets et l’intention de revenir. »

Activités typiques du tourisme lent

Adopter cette forme de voyage passe souvent par des activités simples invite à prêter attention aux détails, aux matières, aux saisons et aux personnes rencontrées.

Balades à pied ou à vélo — Emprunter une voie verte pour traverser un paysage, passer d’un village à l’autre par des sentiers balisés, s’arrêter sans contrainte pour savourer le moment. Ces modes de déplacement sont peu impactants et permettent d’avancer tout en étant disponible à l’imprévu.

Rencontres autour des savoir-faire — Participer à la confection d’un objet, s’essayer à une recette locale, visiter une exploitation familiale, être reçu à une table paysanne. Cela permet d’approcher la culture du lieu par l’expérience concrète et de soutenir celles et ceux qui en sont les détenteurs.

Découverte des milieux naturels — Se rendre dans une zone humide avec un guide, écouter les chants des oiseaux le matin ou apprendre à lire le paysage : ces activités orientées vers la nature font partie intégrante du slow tourisme, même si elles se rapprochent parfois de l’éco-tourisme par leur dimension pédagogique.

Hébergements favorables au local — Des gîtes intégrés au territoire, des maisons d’hôtes où l’on partage les repas, des fermes-auberges proposant des produits issus des fermes alentours : tous ces lieux facilitent la rencontre avec les habitants et leur mode de vie, en cohérence avec un état d’esprit attentif à l’environnement et au lien humain.

Tableau comparatif des types de tourismes

Ce tableau met en lumière quelques différences et recouvrements entre trois formes de tourisme.

| Critères | Tourisme lent | Tourisme durable | Éco-tourisme |

|---|---|---|---|

| Objectif général | Rythme apaisé, échanges humains | Réduction globale des impacts | Connaissance et mise en valeur de la nature |

| Moyens choisis | Marche, vélos, séjours longs | Indicateurs environnementaux et sociaux | Guides nature, lieux protégés |

| Orientation principale | Immersion et attention au lieu | Durabilité systémique | Respect de l’environnement naturel |

| Exemples d’activités | Ateliers, balades douces | Sensibilisation, gestion des flux | Visites écologiques encadrées |

Choisir une autre temporalité ne demande pas toujours une longue disponibilité : explorer un petit périmètre, réduire le nombre d’activités et opter pour un hébergement fixe permettent déjà d’adopter cette philosophie.

Marcher le matin, faire son marché, s’inscrire à un atelier d’artisanat, discuter avec les producteurs ou participer à un événement communautaire sont des moyens simples de créer des liens réels avec le territoire.

Pas nécessairement, mais en préférant des mobilités réduites, des séjours plus longs et des partenariats locaux, cette approche permet souvent de modérer son empreinte environnementale par rapport à d’autres pratiques plus rapides ou à longue distance.

Alors que le tourisme durable pose des principes communs à l’ensemble des acteurs du secteur, l’éco-tourisme insiste sur la préservation des ressources naturelles. Le tourisme lent se concentre sur l’installation temporaire dans un lieu, avec un souci de rencontre et d‘immersion dans le quotidien local.

Dans les parcs naturels régionaux, le long des itinéraires cyclables, dans les petites villes labellisées pour leur engagement envers la qualité de vie ou dans des villages qui font vivre une tradition agroalimentaire ou artisanale.

Retrouver un niveau de calme, redécouvrir l’envie de prendre son temps, mieux intégrer ce que l’on voit et vivre de véritables échanges peuvent rendre ces moments précieux et riches de sens.[1][3]

La dépendance à la voiture dans certains territoires, le temps libre insuffisant, ou les habitudes d’optimisation des séjours sont autant de freins potentiels. Les régions qui choisissent de valoriser cette approche doivent accompagner leur développement local.

En ajustant les vitesses et les activités proposées, cette forme de voyage peut convenir aux publics les plus divers, y compris ceux ayant peu de temps ou des besoins de confort particuliers.

Adopter le tourisme lent, c’est privilégier une autre façon d’expérimenter un lieu, fondée sur la durée, la relation, l’attention. Loin de se résumer à une liste d’endroits, il repose sur de petits gestes : marcher, écouter, cuisiner ensemble, dialoguer. En cela, il redonne du sens au voyage, tout en limitant certains excès du tourisme moderne. Cette approche s’insère dans de nombreuses initiatives locales en France, portées par des citoyens et institutions qui réfléchissent à de nouvelles manières d’accueillir les visiteurs tout en préservant le cadre de vie. C’est une invitation à explorer autrement, à son propre rythme, avec sérieux, simplicité, et parfois une certaine émotion.

Sources de l’article

- https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/partir-autrement-le-slow-tourisme-pour-des-vacances-locales-et-ecologiques

- https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/slow-tourisme-quoi-parle-t